- 登入

- 註冊

部落格

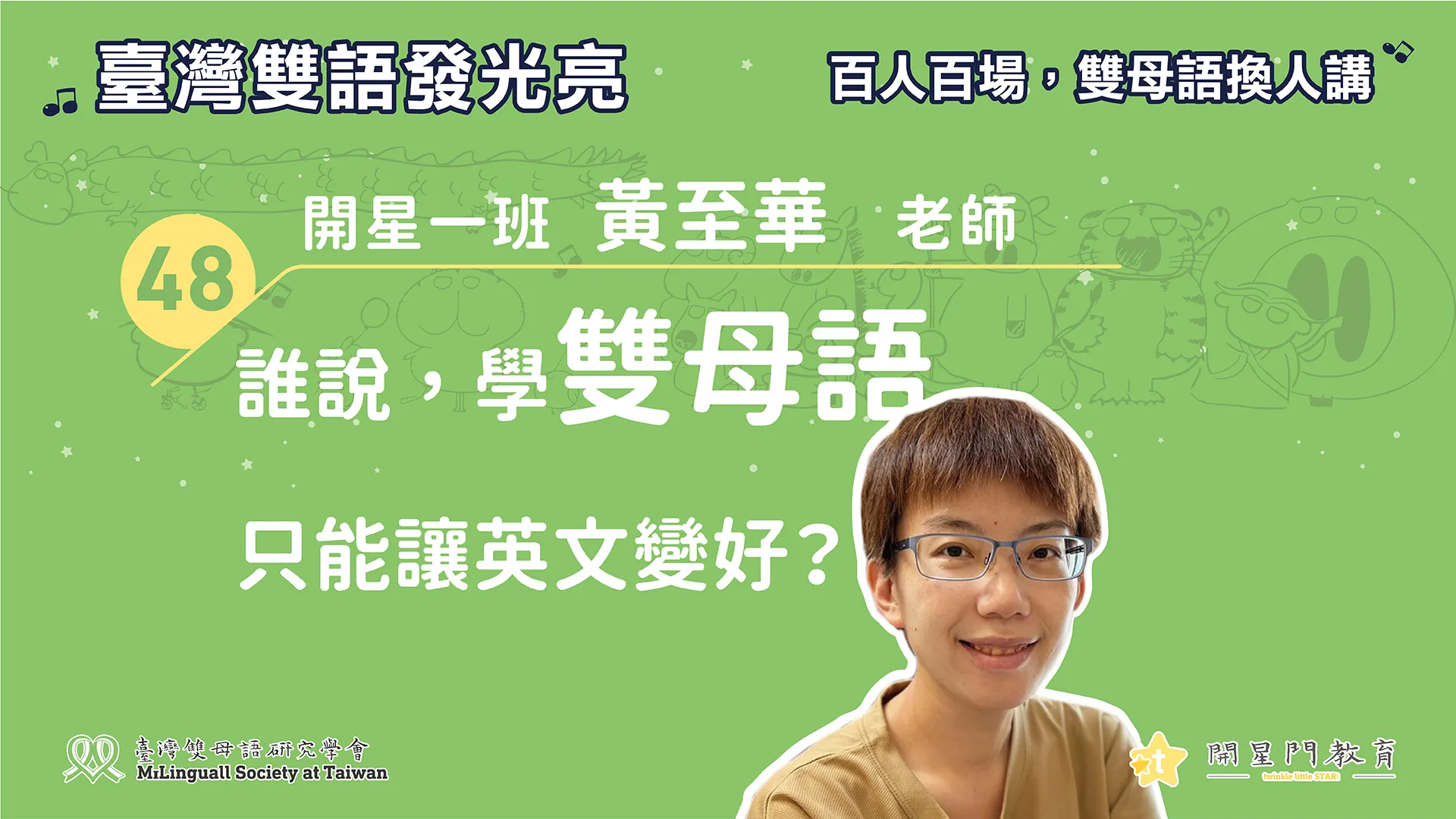

【第四十八場】:誰說,學雙母語只能讓英文變好?|開星一班 黃至華老師

誰說,學雙母語只能讓英文變好? ⠀ 本週邀請的黃至華老師,畢業於臺東大學特教系,然而真正讓她接觸雙母語的契機並非在教育現場,反而是源自小兒子幼時發音的不尋常。 參加各種研習想找到原因,想方設法協助兒子加強語感,歷經了許多挫折與反思。一次向大學同學(按:即雙母語師資六班 黃鼠兒老師)求救的機緣,讓至華老師認識了雙母語,雖然對眼前的教學方式一無所知,但因為了解鼠兒老師對孩子的用心,加上鍛鍊口腔肌肉的特殊學習方式、雙母語團隊研發的各式歌曲與教材,還是讓至華老師決心陪孩子一試。

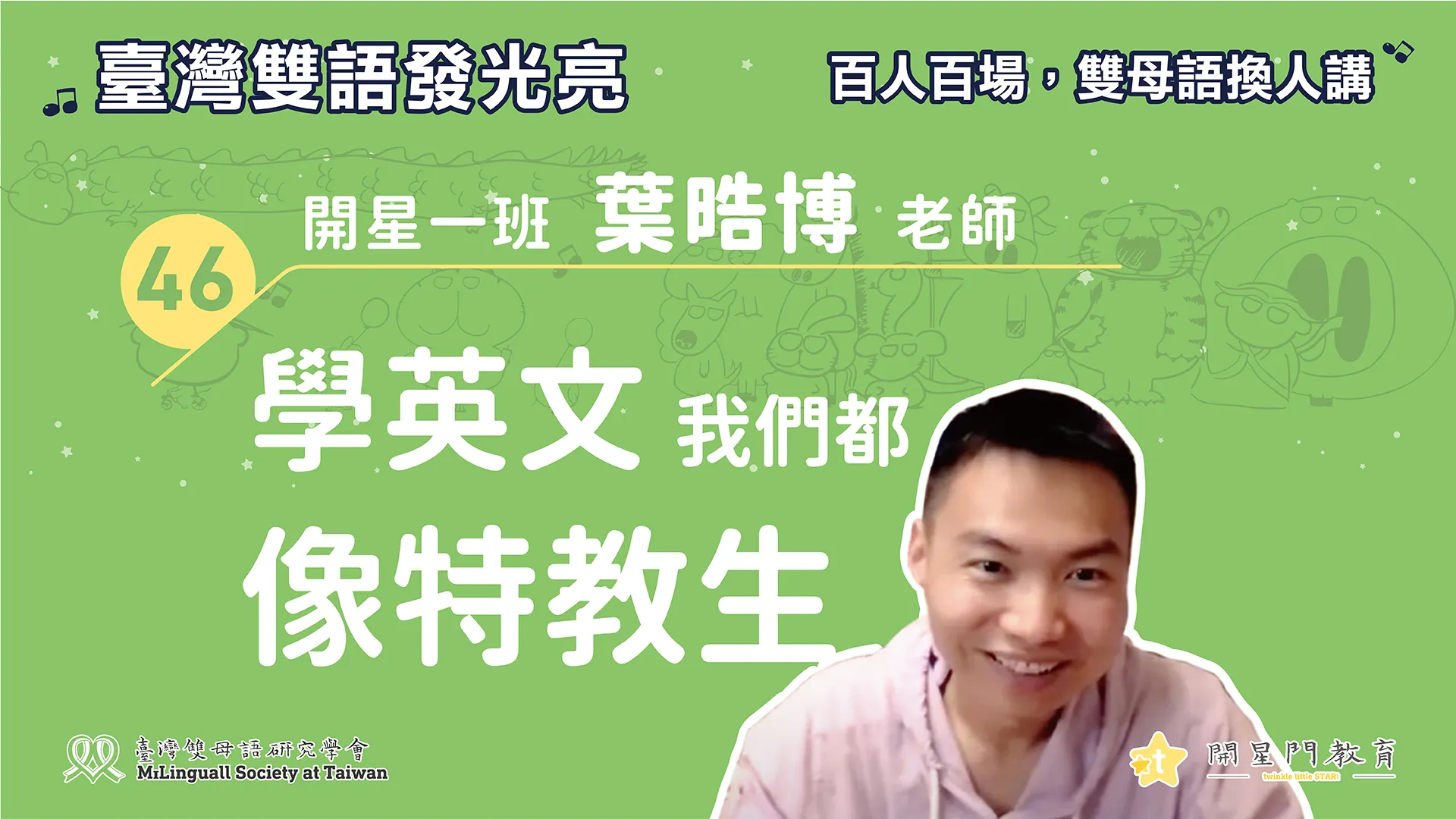

學英文,我們都像特教生(百人百場側寫:葉晧博老師)

「特殊教育」(以下簡稱「特教」)是什麼?相信許多人和我一樣,有著以偏概全的理解。特教大抵分為兩類:身心障礙類與資賦優異類,提供符合孩子個別需求的教育或相關服務。其實特教並非是這個時代的產物,而是過去教育資源與研究尚未豐厚,以至於無法提供確切的幫助給有需要的孩子。

迴避「語」音,如何雙「語」?

世上有兩大語系:中文;英文。 有人這樣分:中文是數千個方塊字;英文是26個字母。 有人這樣分:中文用聲調決定意義;英文用重音決定意義。 我是這樣分:中文是視覺;英文是聽覺。 更痛快,就這樣分:中文是線條;英文是聲音。

臺灣雙語,人人有責

這裡的雙語,指的就是中文跟英文。 我知道很多人,包括我在內,很在意「島內五語」: 國語、臺語、客語、原住民語、新住民語; 也很嚮往「國外多語」: 日、韓、法、德、西、義、葡萄牙語。 我們先抓大放小; 我們排輕重緩急; 我們總有一天,一網打盡,完成終極的圓滿大業。 先聽我說眼前的任務。

雙語 has made liars of us all

這句話的意思, 是「雙語害我們每個人,都成了說謊的人」。 臺灣現在,有超過一千間「雙語國中跟國小」, 意即,有數千名「雙語學科老師」, 意即,每天,臺灣孩子在數千堂「雙語課程」裡接受教育。 這些校長跟老師,在十年前,有沒有聽過「雙語學科」這四個字? 當然連聽都沒有聽過。 因為那時候,海關還沒進口。 憑什麼,上面交代要雙語, 學校隔天,請廠商做個布條,掛起來就可以? 原來教育可以這樣忽悠我跟你。

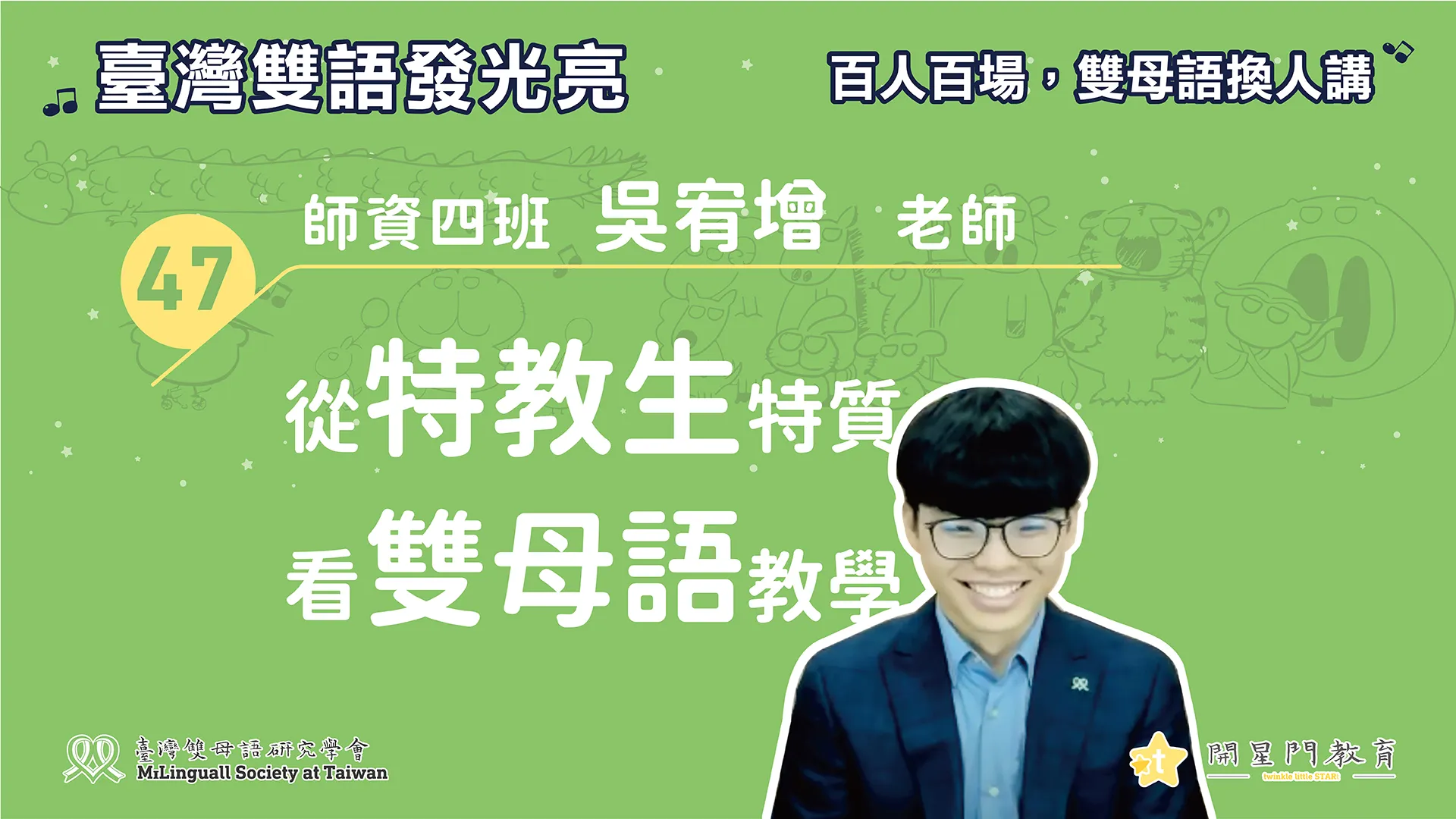

【第四十七場】:從特教生特質看雙母語教學|師資四班 吳宥增老師

2022年於國立彰化師範大學特殊教育學系畢業,今年初完成教育實習甫取得教師證的吳宥增老師,正在努力考取正式老師。大學一年級開始接觸雙母語,這段際遇如何逐漸培養他成為一名老師呢? 特教學生在學習方面有些常見的特質,如:注意力不足、很難舉一反三、對學習的失敗預期……。 在大學當中一邊學習特殊教育專業,同時一邊上蕭博士的師資班之後發現,好像有許多雙母語教材及教學方法用在特教生身上特別的好用,也漸漸開始運用在自身的教學上。 讓我們一起來聽聽他在教學中逐漸成長的歷程。

下棋跟學英文

懂棋的人都知道, 一開始,一切都是公平的。 雙方的子力,一模一樣; 雙方的佈局,一模一樣; 雙方的時間,一模一樣。 然後,一步一步,慢慢有人小心,有人粗心, 很少見到,但還是有的, 極少數人,第一步,就貽笑大方,毫無棋理。 或可稱為,棋有此理?

臺灣的雙語經驗將造福世界

臺灣獨步全球的,除了戰略位置跟晶片產業外,還有一項,是賴、柯、侯、郭四位先生,做夢都沒想到,但做點功課就能知道,就能遠遠甩開其他競爭對手的,具體政策內容:雙語。 雙語,是藍綠白三方陣營,都不得不碰,也不太敢碰的三面刃。

臺灣雙語的過去、現在與未來

雙語,是哪雙語? 光這句話,就可以被「有心的人」炒作,讓「無腦的人」吵翻。 因為「政治的意識形態」會開始入駐,而「清澄的單純邏輯」會遭到排擠, 最後變成「公說公有理,婆說婆有理,那媳婦在哪裡」的「偽多元文化」。 你要講「多元文化」? 請先搞清楚,「二元文化」。 二元文化,叫做「既得利益」 vs 「眾生利益」。 只有兩家在玩這場遊戲。不是三家,不是四家,更不是多家。 因為,只要玩家超過兩家,「既得利益」必勝無疑。 大家洗洗睡了吧。 絕對輸的。

專利三連發,兼論「外語教學」之錯亂邏輯

昨晚得知,我的中英雙母語教學系統,成功申請到第三個專利。 至此, 1. 單字的發音 2. 句子的語調 3. 字典的編排 戰略分明的三重奏保護網已蔚然成形。 我在保護的,不是我的商業利益; 我在保護的,是臺灣孩子的雙語受教權。 那種 健康一點的, 正常一點的, 科學一點的, 雙語受教權。

【第四十六場】:學英文,我們都像特教生 |開星一班 葉晧博老師

「特教老師可能不懂英文,但是特教老師懂教材教法。」 ⠀ 葉晧博老師,東華大學特殊教育學碩士,曾在多所學校特教班任教,並獲2019年花蓮縣教師節表揚大會的特殊優良教師獎,對雙母語從輕蔑地嗤之以鼻到臣服,當中有很深的體會。 ⠀ 特教老師必須不停嘗試有效的教學法,因為正常孩子或許能用一個方法學會十件事,但特殊孩子卻可能得更換十個方法,才能學會半件事。晧博老師接觸雙母語後,發現過程就像「給五毛,拿一塊」──原本以為只是矯正發音,豈知到後來無論是教育觀、育兒觀乃至人生觀,都在某個不起眼的片刻,被不經意地啟發。因而到後來,他每堂課都屏息靜聽,並且在教育現場一次又一次地見證 蕭博士說的一切。

不在意別人的目光(百人百場側寫:黃雅玲老師)

這個月百人百場以「自學」為主題,每週受邀的講者皆為我們分享許多不同的故事:從如何帶著孩子走上自學之路,再到選擇不同的自學方式等,皆讓我們從不同的角度,一探「自學」的究竟。 本月最後一場和我們分享自學故事的,是甫從蕭博士雙母語師資班(開星一班)畢業的 黃雅玲老師,她以不同的面向,和我們分享她是如何帶孩子走上自學的心路歷程。 「仔細想想,我的成長背景是往後帶領孩子自學的養分。」在Line那頭和我綵排對資料時,當下看到雅玲老師在講稿中如此自述的我尚未能感受,直到聽到她在節目開始後的分享,才讓人明白其中含意。