- 登入

- 註冊

母親節二連發,反正孝順是天經地義的事

要談,就該談到最深處;而最深處,往往在最初處。

雙語的最初,是發音; 而且是母語的發音。

在那裡,我們可以看見外語的所有虛偽、歪樓跟邏輯雷區。

國語「注音」符號,根本跟國語「發音」無關。

國語「發音」,只跟六歲以前的母語環境有關。

就是母語人士在旁,隨時隨地,耳提面命,示範示範,矯正矯正。

同樣的邏輯,可以拿來檢視 KK 音標的荒謬性。

KK 音標,就是英語的「注音」符號。根本跟英語「發音」無關。

唯一能教孩子英語「發音」的,是他的英語啟蒙老師。

但,這位老師發音錯,孩子就錯;就算對,孩子也很難全對。

主因:要模仿一門語音,起跳價就是六年。

在母語環境下的六年。

同樣的邏輯,更可以拿來檢視 phonics 學發音的萬倍荒謬性。

拿 KK 音標學發音,縱然邏輯荒謬,至少有跡可循。

拿 phonics 學發音,不但有 KK 的全部壞處,更有一個新的致命傷: 例外太多,有規則等於沒規則。

孩子不但要當場聽清楚老師的發音,回家後,還無法自學複習。

就算聽 CD,還得自己摸索字母對應的規則,然後自行消化例外。

同樣的邏輯,到底能怎麼解決這個根本問題呢?

答案就在我們的國語注音符號!

我們可以拿孩子「已知」的注音符號,略加調整,成為「未知」的英語聲音的隨身教練。

隨傳隨到,隨時隨地。 孩子自己可以分飾兩角:

一人練習不熟悉的英語發音,一人用熟悉的國語注音提醒。

這其實也是每個初學英語的臺灣人幾乎都必經的歷程。

只是當年的英文老師,堅決反對這麼做。 而當年的老師,是對的。

因為當年的我們這些初學者,沒有那個雙語的語感,

沒有那個語言學的素養,沒有那個研發的傻勁,

把每個英語音素,都設法用國語注音符號對應出來。

直到今天。 《臺灣雙語注音符號表》就是這樣的應運而生的發明。

我用37個注音符號,加上一些微調跟組合跟說明,就能清楚對應出所有的英語聲音。

這不是學英語發音的方法之一;這是學英語發音的唯二。

若不用這個方法,要讓孩子學好發音,只有一途:

發音標準的老師(比例不夠高)+師生比例極低的教室(必定很貴)

+老師清楚知道孩子為何發不出某些聲音的盲點(外師多數不懂)

+知道如何提醒孩子正確發音的訣竅(中師少數不懂)

+回家會認真複習的孩子(因為若禁止他們用注音符號,他們勢必得用充滿例外的phonics 系統,事倍功半)。

而以上這一切條件,不可能發生在雙峰現象的臺灣社會。 雙語國家若是政策,雙語條件不該太貴。

尤有甚者,就算以上這一切條件都具足了,孩子還是無法掌握英語發音的連音、略音、變音這三種基本現象。

因為,孩子被禁止用任何符號替自己標註跟記憶。(別忘了,他們若只能用英文字母的話,連音略音變音,從表面的英文是完全看不出來的。) ex. Little Biden kissed her. ttle 是彈舌音;den 是鼻化音;her 的 h 不發音;ed 跟 her 則連音變der. 若用《臺灣雙語注音符號》,一切都能清楚標記下來。

若用 KK 音標,彈舌音無法紀錄。 若用 IPA 音標,當然一切好談,通通能標注清楚。 若用 phonics,也就是純靠英文字母,那各位自己心知肚明。 Little Biden kissed her. 自己唸一次。您的眼睛會騙您的。 至於變化更複雜的句子語調,那就更不用說了。

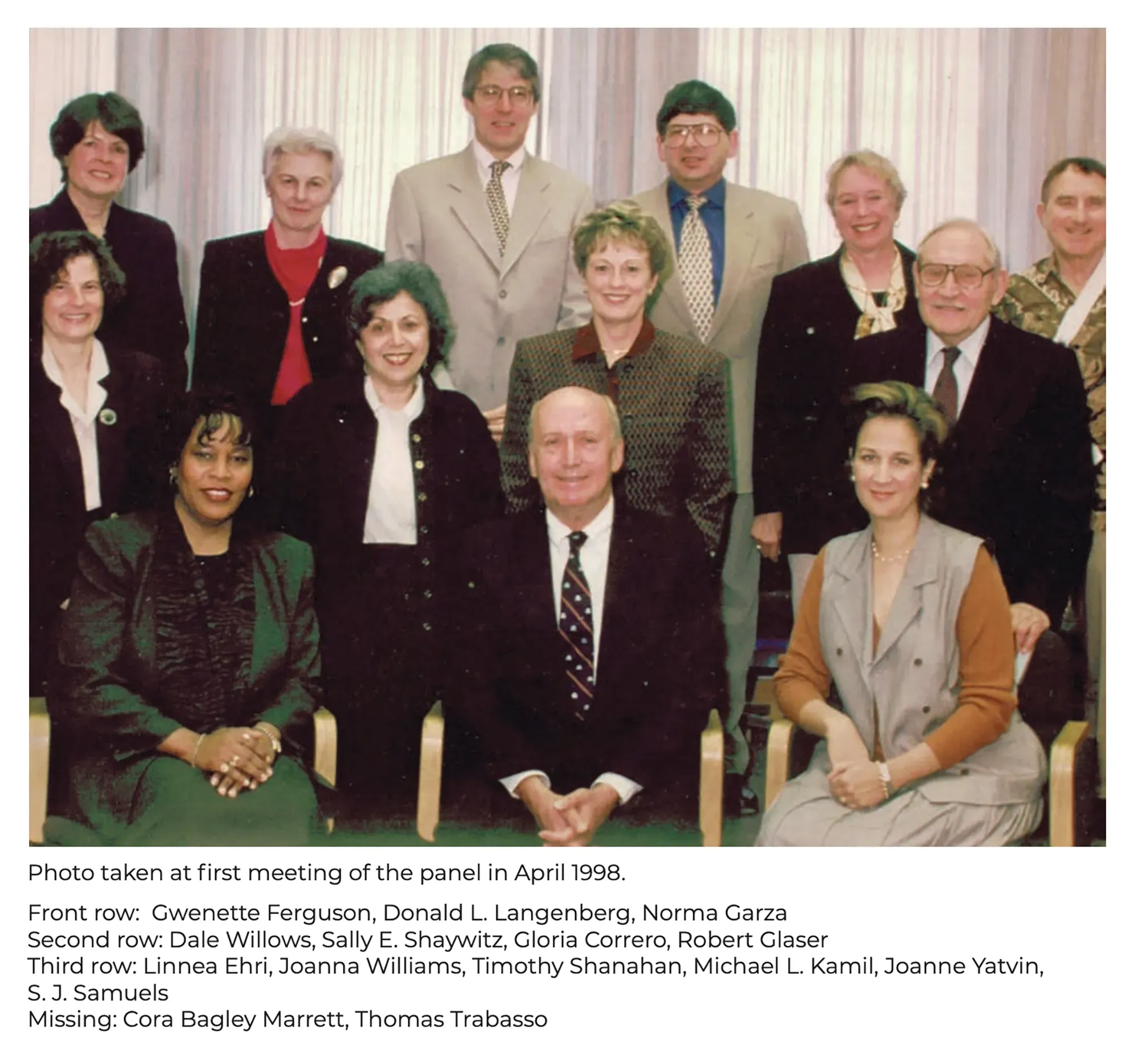

以上邏輯,絕非新知。 我個人在應邀擔任臺中市國中英語演講比賽評審時,便跟當天其他外文系教授交換過淺見。 他們都知道 phonics 根本不是教發音的系統。

但整桌人,都只是雙手一攤:『我們說有什麼用?』 還要多說什麼呢?

為了孩子,為了雙語,國王的新衣,可以拆穿了嗎?可以不穿了嗎?